01|上海首家AI医院?辟谣

近日,一条热搜在医疗圈炸开了锅:上海上线了首家AI医院。

图源:抖音

据说,该医院有42位AI医生,覆盖包含口腔科在内的21个门诊科室,全天候24小时坐诊,能看300多种病。AI医生不会设置高额诊费的专家号,没有个人情绪,不会过度治疗。

此消息一出,不只是医疗行业,全社会都震惊了。若情况属实,医疗行业或将迎来大变革,大批医生下岗,上到主治医生,下到护理人员,也许都会被AI取代。人们曾经讨论过,若AI时代到来,哪个行业会将被最先取代,有说各种基层劳动力,也有说各类服务行业的,但都没想过,医疗会是最先被取代的行业。

秉承着以事实为基础的准则,我们对该消息进行了考证,发现在网上大量传播的类似视频中所谓的“AI医院”的画面素材,均来自于一个叫做“紫荆智康”的网站。

“紫荆智康”是清华大学智能产业研究院(Institute for AI Industry Research, Tsinghua University,英文简称AIR)于2024年曝光的一孵化项目。

24年5月,由清华AIR智慧医疗团队完成的论文“Agent Hospital: A Simulacrum of Hospital with Evolvable Medical Agents”研究获得了海内外人工智能社区和医学社区的广泛关注和讨论。

9月,由AIR孵化的无锡紫荆智康科技有限公司成立,目标是实现Agent Hospital的应用落地,利用人工智能为人类提供低廉、便捷和优质的医疗服务。

图源:紫荆智康官网

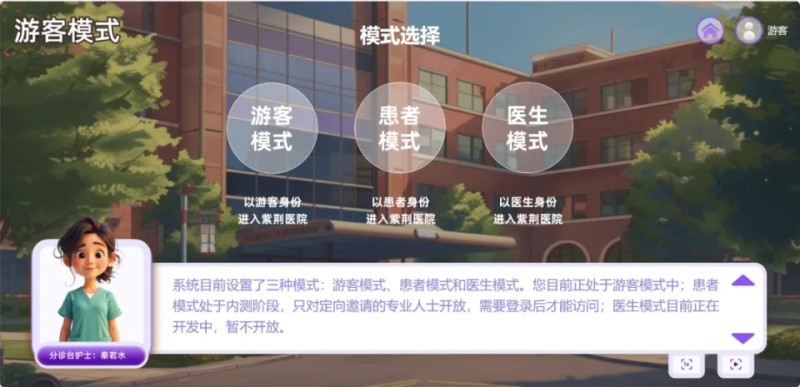

11月,该公司开发的“紫荆AI医生”系统上线,首批来自21个科室的42位AI医生正式亮相,该系统目前设置了三种模式:游客模式、患者模式和医生模式。患者模式处于内测阶段,只对定向邀请的专业人士开放;医生模式目前正在开发中,暂不开放。

因此可判断,“上海上线首家AI医院”这一消息暂不属实,医疗行业被AI大规模取代也暂时不会在现实发生。

02|多家口腔龙头加入AI行列

尽管如此,随着以为代表的各类AI工具的问世,包括医疗行业在内的各行各业都将受到一定程度的冲击,多家医疗企业官宣接入deepseek或自主开发AI医疗系统,口腔行业也不例外。

近日,口腔行业知名企业通策医疗,泰康口腔前后官宣了自己在AI医疗系统方面的开发进度和成果。

2022年5月15日,通策医疗以7.69亿现金的价格收购了医疗机构临床医疗信息系统开发公司:浙江和仁科技股份有限公司的7879.53万股股份,约占和仁科技股份总数的29.75%,成为和仁科技的第一大股东。

2025年2月20日,通策集团发布公告,和仁科技自研的MindHub人工智能中台于2024年7月率先接入DeepSeek V2和Qwen2系列模型,2025年1月率先支持DeepSeek R1模型。该人工智能中台为通策医疗在临床诊疗、患者服务、运营管理等多场景提供智能化支撑。

.jpg)

图源:通策集团

目前,MindHub已支持超过60个医疗AI模块的“热插拔”式部署,为通策医疗灵活对接不同规模和参数的AI模型,在不同场景下基于人工智能进行业务与流程的重塑打下了基础。

2025年2月24日报道,泰康口腔自主研发的“AI牙医”全面上线,其是基于大模型以及由泰康口腔上百位医生历时共同参与调校而成,该系统具备口腔问题和疾病识别能力,能够应对常见的口腔问题咨询。同时,以泰康口腔知识库为基础,系统会对客户关注的问题进行分类整理,能够了解并匹配患者的就诊需求。此外,“AI牙医”在泰康口腔多家医院进行了临床验证,诊断结果获得了资深医生的高度认可。

03|AI能完全取代牙医吗?

2月22日,北京一医院神经外科主任医师发视频称,用DeepSeek帮忙诊断一位超复杂脑瘤患者的病情,给出了超高的评价。医生表示,DeepSeek对于这种比较深入的问题,至少它的水平相当于一个省级三甲医院专家的水平。

.jpg)

图源:微博

那么AI系统能否完全取代包括牙医在内的医生呢?从目前的AI开发水平和舆论风向来看,答案是显而易见的:不能。

从该条微博底下的评论区就可以看出,目前大众的对AI技术完全取代医疗一事还是呈反对的态度。

图源:微博

而从现实角度考虑,AI完全取代人工医疗还存在许多问题。

运行逻辑

AI医疗系统的基础是数据驱动的诊断模式,依赖海量牙科病例库(如X光片、龋齿分级记录、正畸方案数据),通过深度学习模型识别用户上传的牙齿照片或描述症状,结合相关概率模型生成诊断结果,而这些数据是依靠牙科行业多年的积累获得的,如果由AI完全取代医生进行诊断,那么这些数据积累速度将会降低甚至归零,口腔医疗技术的发展将会处于一个停滞的状态。

责任划分

只要是医疗,就难以保证100%的治疗成功率,难免会产生相应的医疗事故。而AI医疗系统下产生的医疗事故,责任该如何划分,这是一个必须要思考的问题。在2024年深圳某案例中,就有以患者按AI方案自行购买咬合板导致颞下颌关节紊乱,责任认定陷入僵局。因此,AI医疗的正式上线必须与相关的AI医疗法律法规出台落地同步。

情绪价值

即使具备了数据实时更新、自主学习能力和法律法规落地,AI系统也无法完全取代牙医。AI最终只是冰冷的机器,无法真正还原医患之间直接接触产生的情感联系。成都华西口腔医院试点显示,患者对AI的信任度在复诊场景下降明显:当涉及疼痛管理、费用协商、美学需求时,83%的患者坚持要求医师面诊。对患有牙科恐惧症的患者的治疗耐受度AI也很难做到妥善考量。

04|AI时代下牙医该如何生存

尽管AI取代牙医一事在未来不一定会成真,但AI大规模进军医疗行业,改变行业认知和趋势的情况已经成为现实,在这样一个大变革时代,牙医们该如何在改革浪潮中找到自己的位置并站稳脚跟,是一个必须要、马上要考虑的问题。

“AI是用来服务人的,不是用来取代人的”。这一直是AI讨论圈内无法绕开的一句话。

美国牙科协会预测,至2030年AI将承担50%的标准化操作(如窝沟封闭、牙周探诊),但复杂病例仍需人类专家把控。牙医的核心能力将向"方案解释""风险沟通""创意修复"等方向迁移。

在前些日子报道的,珠海市人民医院口腔科拔错智齿一事中,如果能有相关AI系统介入,帮助医生在实操前多次核查牙齿位置,也许就能避免这一事件的发生。

除了实际操作外,牙医也需要思考自己与AI之间的差异、竞争力和互补点在哪。包括前文提到的人文关怀,也许牙医可以思考在整个诊疗过程中,如何给予患者更多情绪价值,使得患者感受到牙医的存在价值。就像在高端健身房中,许多身材很好的会员在锻炼时候依旧会选择让教练陪同进行锻炼,人是群居动物,这种人与人之间沟通产生的情绪价值是不可或缺的一部分。

除此之外,在AI介入帮忙推进标准诊疗流程之后,牙医也获得了更多闲暇时间,可以学习或者思考来设计更快更高效的诊疗方案,并可以通过AI辅助来检验方案的可行性。

随着技术的发展,医疗行业的未来充满了无限的可能,但如何与AI实现共存,达到1+1>2的效果,是包括口腔医疗行业在内的社会全行业都需要思考的一题。

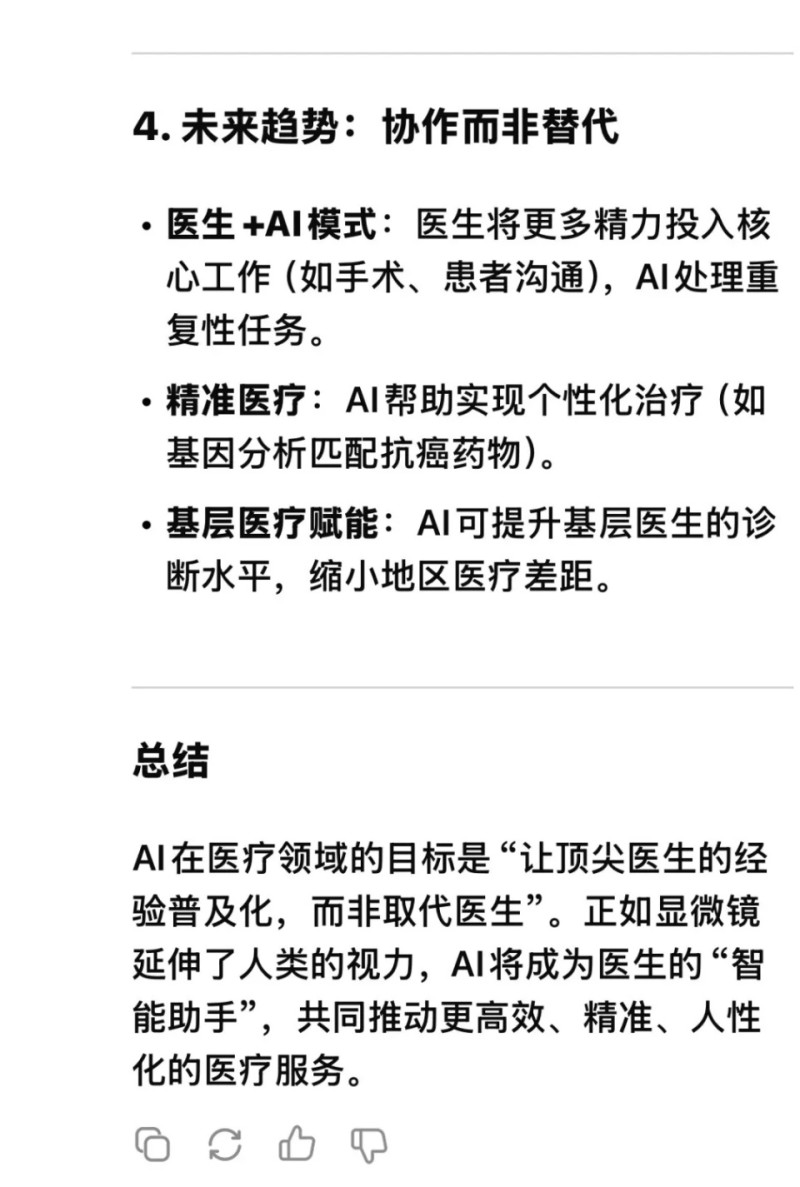

最后,尽管现上线的AI技术还不是很成熟,但对于“AI是否会取代牙医和医生”这一问题,我们来看看AI自己的看法分析。