青年志:你曾在节目里提到过一个词叫“精神消费主义”,你是如何观察到这个现象?又会怎样去定义它?

成庆:其实关注到这个现象跟我的成长经验有关。我是1977年生人,也属于享受到了改革开放红利的一代人,但紧盯物质财富的消费主义价值观,并不符合我个人的本能性认可,我认为一个有纯粹精神追求的人,他至少对物质层面不应该那么过度的关注跟沉迷,这也促使我的学术背景从工科转向了文科,后来又转向佛学。

在学术研究中,你会发现这个问题比想象的更复杂,因为它常常以一种混杂的方式出现。就像我们今天讲大学校园里人文学科的衰落、人文的失败等等,其实最大的问题可能不仅仅是学术体制对于课题论文的要求,而在于从事人文社科研究跟思考的人,已经放弃了价值观上的抉择和生活中的实践:你说了很多,但究竟能做到多少?

这背后的差距在于很多人已经不相信一种精神生活的自洽,表面上他有很深的精神追求,但背后的目的仍然是跟社会的主流价值相吻合的——挣更多的钱,揽获更大的名位,这也是近年来人们对一些大学教授有负面评价的原因。

回到你刚才的问题,每当以精神现象为面目的事情出现时,我都会提醒大家,也提醒自己,要问这背后的诉求到底是什么?从2018年开始,“佛系”话语开始流行,接着大家讨论“内卷”和“躺平”,到这两年开始流行烧香拜佛、买高价的开光手链……各种各样带有玄学色彩的东西纷纷涌现,这背后代表着一种人本来就会有的精神需求,但是在过去 40 年里面,其实很少有人公开去讲这个问题。虽然以前在学校里我们也会读马克思、马尔库塞,比如马克思讲人的异化源于人的生命为资本所塑造;马尔库塞在《单向度的人》里也提到,现代人越资本化、越物质主义化,精神也会越来越空洞。

在过去40年里,人在精神方面的需求被经济发展的巨大红利所遮蔽,大家都享受着越来越丰富和便捷的生活。而随着近些年经济下行,问题慢慢浮出水面。这是人类社会发展中常见的现象。

所以精神消费主义的问题就在于,当大家突然感受到这个落差,并不是想要找到解决精神困境的出路,而是想着能不能通过另外一种过去没有关注的领域,比如求神拜佛或者玄学来解决现实生活中的物质问题,背后的指向仍然是当下的现实困境。你看抖音上有很多人每天看星座,求问什么时候能交财富运,过去那种“努力就有回报”的逻辑已不被信任,而玄学恰好提供了心灵上的慰藉,托住人的困顿与彷徨,至于玄学背后的逻辑,大家并不太感兴趣。

青年志:用佛学术语来说,这是否也是一种“求不得苦”?人们并没有试图去理解并超越“苦”的存在。

成庆:对,从佛学的角度来说,无论你的物质财富达到什么程度,它都不能彻底解决人生“苦”的问题。而当你在现实中无法获得满足的时候,思维逻辑自然就会跳向另一端。所以说“内卷”和“躺平”是一体两面的,我很少看到一个人能安心自在的躺着,人躺平的时候是很不安和不甘的,内心反而会生出想要去卷的强大动力。

很多人想象中的躺平是财务自由,不用工作,每天在那里吃吃喝喝,但事实上并没有多少人能真正过上这种生活。而从人的思维逻辑来说,你尝试这种生活一段时间后肯定会觉得索然无味,没有存在的价值,然后想找事情做。佛学认为这是人类认知的一个根本困境:你一定会掉入非此即彼的思维陷阱中,最后在两端来回纠结与内耗。

所以佛学要做的是调整人的认知逻辑,不是说你今天去信个佛、求个香,明天就生意兴隆,求职顺利。如果是这样的话,那它称不上一种宗教文明,更像是人类社会早期祭祀性的信仰,通过给神灵祭祀供品来换取神灵的垂佑。所以很多人并没有动力从这些角度去理解佛教乃至其他宗教,更多是通过一些宗教符号,想要解决当下的物质困境与精神困境,或者是寻求心理上的慰藉。

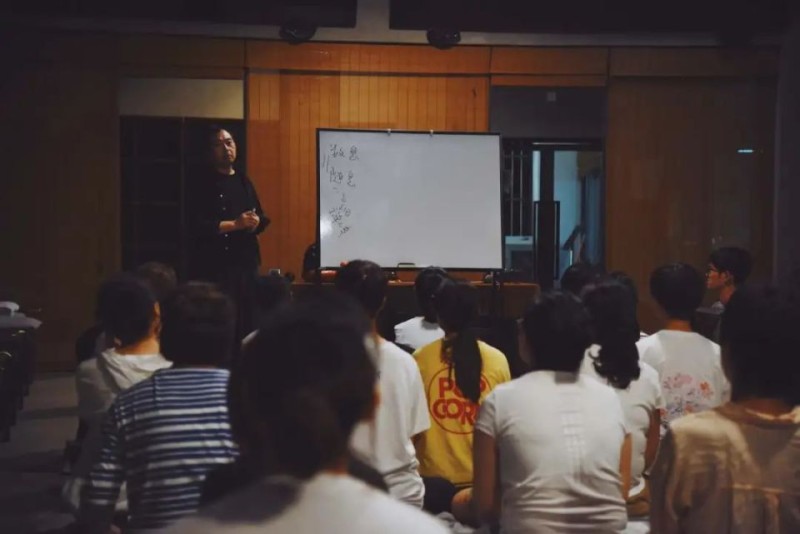

成庆在永福庵讲授佛学

青年志:人们对于佛学有着诸多误解,比如“佛系”这个词的化用与流行最为典型,似乎佛教代表着与世无争甚至虚无。你觉得这些误解产生的深层次原因是什么?

成庆:任何一种宗教或者文明,在漫长的历史演变过程中一定会被不断改变和扭曲,最后慢慢形成一种符号。我们对于传统宗教和经典,一直都存在符号化的认知。而在这个过程中,知识分子群体对于佛教传统的理解又是断层的。

我以前在一个采访里谈到过这个问题,过去中国的士大夫传统里有佛学的脉络,儒释道三家多少是一个要被继承的传统,但在明清之后,这个传统断掉了,所以在民国时期,很多知识分子才回过头去重新理解佛学。再后来因为众所周知的原因,这个传统又再度断裂,所以我们今天想要去理解佛学是很不容易的。很多人不管接受了多高程度的教育,对于佛学的认知就是天然缺失的,我早年刚接触佛学的时候也是如此。

在我们的国民教育体系中,佛学是一个非常遥远的存在,你在课本上能读到庄子和老子,但不会读到《金刚经》和《心经》。我们的教育没办法直接深入到古籍经典,市面上又没有关于佛学很好的通识类书籍,这里面有历史、思想和社会宗教管理方面的原因,佛学仍然在被宗教化地看待,而不是被当作社会既定现实的一部分。

其实我们的日常语言里渗透了大量的佛教语言,比如法门、解脱、觉悟、以心印心、大千世界等等。如果你仅仅把它看作一个宗教,而不是自身文明的一部分,那就会导致我们看到的佛教都只是外相上的神佛。此外,经典化的佛教也很少出现在我们的文学作品里,于是佛教只能停留在民俗信仰层面,而不是认知论和心性论层面,长此以往,社会也看不到佛教真正的价值。

我第一次进寺庙的时候明显带有一种抵抗,我觉得那个东西就是迷信,我是拜不下去的。但今天我发现,寺庙里的年轻人一个接一个拜得可虔诚了,有的甚至还要在佛像面前刮彩票。而这种祈福式求佛恰恰是佛学的悲剧,也会加重人们对它的误解,我觉得这是整个社会亟需改变的一个现象,就是人们能不能更客观地看待佛教。

青年志:如果把时间线拉长,“佛学热”在中国大陆也经历了几轮变迁,比如在世纪初,南怀瑾非常流行,他回到大陆后受到了很高规格的礼遇,从官方到民间都有对佛学乃至传统文化的需求,当然另一方面,南怀瑾一直在学术界饱受争议。你怎么看待这种对传统文化的需求?

成庆:中国人现在面临着一个精神上的危机,就是到底该怎样认识自己?东西方文明当然是有差异的,只不过现在一谈差异就容易陷入到狭隘的民族主义框架里。我觉得问题在于该如何去理解这种差异。其实类似的议题在民国时期已经被广泛讨论了,比如梁漱溟、熊十力、钱穆、陈寅恪这些大师都在讨论。陈寅恪当年提到一个词叫“再造华夏”,这个任务直到今天都没有完成。

我个人觉得,东西方文明的根本差异,在于像“儒释道”这样的传统东方思想,不会那么强调是非善恶的二元对立,它更强调善恶随社会历史条件改变而改变的暂时性,比如佛家会说“缘起”,同一个事物在不同的语境下,善恶是可以互相转换的。这跟西方文明中那种非此即彼、二元对立的逻辑很不一样,在西方现代工业化社会和殖民扩张的进程里,二元对立的逻辑表现得极为强势,其他文明要么接纳,要么被征服。所以后来斯宾格勒在《西方的没落》里反思,这种思维方式可能带来的一系列问题,这里我就不展开了。总之,我觉得今天中国人的心灵焦虑,跟这种在现代工业化社会里所形成的强势思维方式是有关的。

此外,这种思维方式也内化在了我们今天的日常语言里,比如你看人们在网上讨论一个人的时候,是带着极端僵化的意识形态的,非常容易标签化一个人。而在我小时候所受的教育里,长辈们在谈很多问题的时候,你会发现他们使用的语言往往是:这个人不那么好,但在某些特殊的场景下,他的表现还是不错的。当然这样也容易造成“乡愿”(注:乡愿这个词含义丰富,孔子所谓乡愿大概是指伪君子,指那些看似忠厚实际没有一点道德原则,只知道媚俗趋时的人),但至少没那么绝对。

所以当我们在谈论中国人的精神危机时,要抓住那个让人焦虑的病症,没钱只是表象。比如当你赚不到钱的时候,能不能找到另外一种让自己幸福的方式?你会发现这样的劝导在网络上是极度不被接受的,大家就是认为没钱是不可能幸福的。

电影《能召唤前世的波米叔叔》

青年志:现在市面上有很多心灵疗愈的课程与团体,但同时也存在诸多乱象,比如去年媒体报道了学霸猫,参与者渴望获得幸福的“魔法”,缺又陷入了消费主义的陷阱。你怎么看待心灵疗愈在当下的流行?

成庆:任何一种精神层面的许诺,你都要去看它背后的逻辑。佛陀来对世人分享他的人生觉悟时,并不需要他人依附于他身上,所以他讲任何解脱都是“自解脱”。而我们今天看到的很多精神团体和新兴宗教,都试图让人依附于某个个人或是集体,在其中找到最后的归宿,而这恰恰是最大的问题。

从佛家的理论体系来讲,一切都是无常变化的,没有一个人能逃过生老病死,包括佛陀释迦摩尼。当一切都不可依靠的时候,反而才是佛教觉悟的起点。现在很多“身心灵”团体的问题在于,可能一开始确实有人是真心想要帮助他人,但却没有能力来反观自我的认知,于是会在助人的过程中不断强化自我,让别人依靠我,而当别人认为你这里有好处的时候,也就心甘情愿付出相应的代价。所以在学霸猫的案例中,我们能看到一个人的自我越来越膨胀。

这恰恰是一种认知上的迷失,佛教认为没有一个实体的“我”,那不过是一串因缘起的现象与外部世界互动的结果,也就是“无我”。而人类世界里的很多罪恶,则来源于那个强大的、本体性的“自我”,比如那些意图改造世界、掀起大战的政治强人,佛教给这样的人赋予一个名字叫“波旬”,也就是魔。他们给人以巨大的许诺,将自己的快乐建立在他人的痛苦之上,并不断滋养一个越来越强大的“我”。

青年志:假设一个人想要进行身心灵方面的疗愈或者修行,该如何辨别这些团体和个体呢?并且这里似乎有个难点,在一个原子化的社会,人对于那些“强大的自我”反而有更强烈的依附欲。

成庆:我在节目里讲过一句话,你因为精神的苦闷想寻求一条精神疗愈的道路,殊不知那可能又是一个危险的开端。当一个社会还没累积足够的对于精神生活的认知经验,出现乱象是不可避免的。

我觉得最好的方式,是自己学习到正确的知识后再来做独立的判断,而不要贸然投入到某个团体。一个团体常常是一个社会的镜像,那当一个社会普遍出现问题时,很多团体的内在逻辑其实是一样的,尽管它宣称可以来解决你的问题,但事实上你知道这个社会的共同认知程度是差不多的,你很难在这样的社会环境下找到一个逻辑如此出众、如世外桃源一样的地方。我不否认有,但是非常少见。反而不如你自己耐下心来,去学习一些儒释道的思想,再从职场和家庭生活来不断进行自我观察,把认知逻辑落实到自己的日常实践中。

我接触过一些听众,他们有时候还在线下跟我交流,因为他们对于这种群体性的灵修生活也有一定怀疑,那我常常讲没问题,你可以通过一些课程,或者是线下这种松散性的交流,先把道理搞清楚,这样才有能力在一个群体里面知道哪些是我所要,哪些是我不要的。当然也不存在一个完全符合你所有想象的团体,只是说你至少能在其中做出自己的选择。

青年志:在一个精神生活比较丰富和成熟的社会,个体对于精神生活耐受的阈值是否会更高一些,也相对不容易被欺骗?

成庆:其实大家之所以会对这些偏心灵层面的团体生活感兴趣,反衬的是我们的群体生活经验如此薄弱。我不认为大家一定要进入心灵或是宗教团体里面,那只是少数人的一种需求,大多数人都是在世俗的各种群体里生活,世俗群体同样能够提供人安慰与帮助。但是问题就在于我们现在没有这样的社会群体生活,无论是什么层面上。顶多有些兴趣爱好小组,但这些群体生活的指向是非常单一的,很难成为一种公共生活,也很难对一个普通人提供太多的心理支撑。

当大家对于精神层面的需求变得如此突出,期待越发高,这就充满了危险。我常常讲涉及到精神层面的学习跟探索是有很高的门槛,这个门槛并不是你读了多少书,而是说你的判断力,大部分人是很难在一下子获得这样的判断力,所以它需要很多基础性的群体生活,比如我常常讲过去的农村里面,大家去过小的共同体生活,遵照公序良俗,有一些日常的民俗活动与交往,这对个体来说都有很大的疗愈作用。

但现在很多群体生活都被打碎了,导致人有问题要么去找心理医生,要么去找那个宣传可以解决你一切问题的人。很多人来找我咨询心理问题,我常常都讲这个问题我解决不了。因为你所需要解决的问题,有着太多其他的辅助条件,就算我当下给你提供了很多的咨询,等你回到自己的生活中,如果那个支撑起你生命经验的东西不曾改变,又怎么可能通过一两句话来改变呢?

所以每个人更需要做的,是在当下的日常生活中去完成身心的调整、改造和重塑,这样你还能反过来影响社会。这有点符合我们过去讲的,一个正常的市民社会所需要的公共生活,从一个人的最基本的生活需求再到精神需求,当各个阶段的需求机制都建立得比较完善,你对于心灵层面的需求才会显得更加顺理成章。

成庆在安岳石窟

禅修,不仅仅是一门“知识”