“Shu,你怎么不说话?”

几年前,生长于马来西亚的作家黎紫书嫁到了美国,她没有随之搬出一个英文名字,退休了的教授伴侣和与对方关系紧密的犹太家族——沙龙女主人般的姐姐和年过百岁、曾是心理咨询师的婆婆等成员,都叫她“Shu”。

频繁举办的家庭聚会或朋友聚会中,Shu总是端着红酒杯缩在角落的那个,像颗被遗忘的苹果。语言并非其中的障碍,她说,“我不是在美国生活的人,我对他们关注的环境问题、政治课题不是那么懂,也不是那么关注。我厌恶自己做一个不懂装懂或者是去发表各种意见的人,所以我不出声,很少说话。”

比丈夫更好客的姐姐常在她面前自诩心态有多开放,可以接受那些年轻人甚至还没成年就要求去做变性手术,“因为他只需要成为他自己要做的那个人。”反复听到这种表态的Shu只觉纳闷,那为什么,唯独不能接受自己作为一个安静的人呢?

来自丈夫的同事、朋友的关心更是让她有些恼火,“我最怕的就是别人问我先生:你老婆这么少讲话,是不是因为跟我们不搭?”他们一厢情愿地建议她搬去法拉盛,因为那边华人很多。

“但这根本不是我要的!我为什么要去美国?就是想知道跟我不一样的生活、不一样的人。我不讲话,好处就是能观察。不断跟别人讨论和争论的时候,你其实没有时间去观察或聆听。而我坐在角落旁观,每一个人都被我看在眼里,他们是怎么说话的,他们的表情,他们在想什么。这才是我应该扮演的角色。”

黎紫书说话果决,短发利落、眼神锐利。她绝非看起来或是听起来那样原则分明且不好打交道,相反,她身上仍携带着热带国度的印记,有时甚至会陷入难以自遏的感情用事。

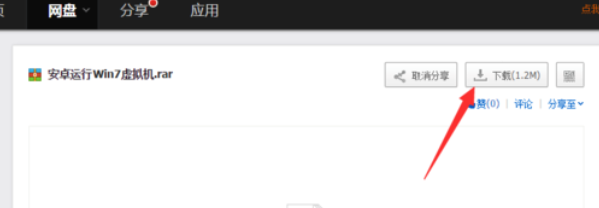

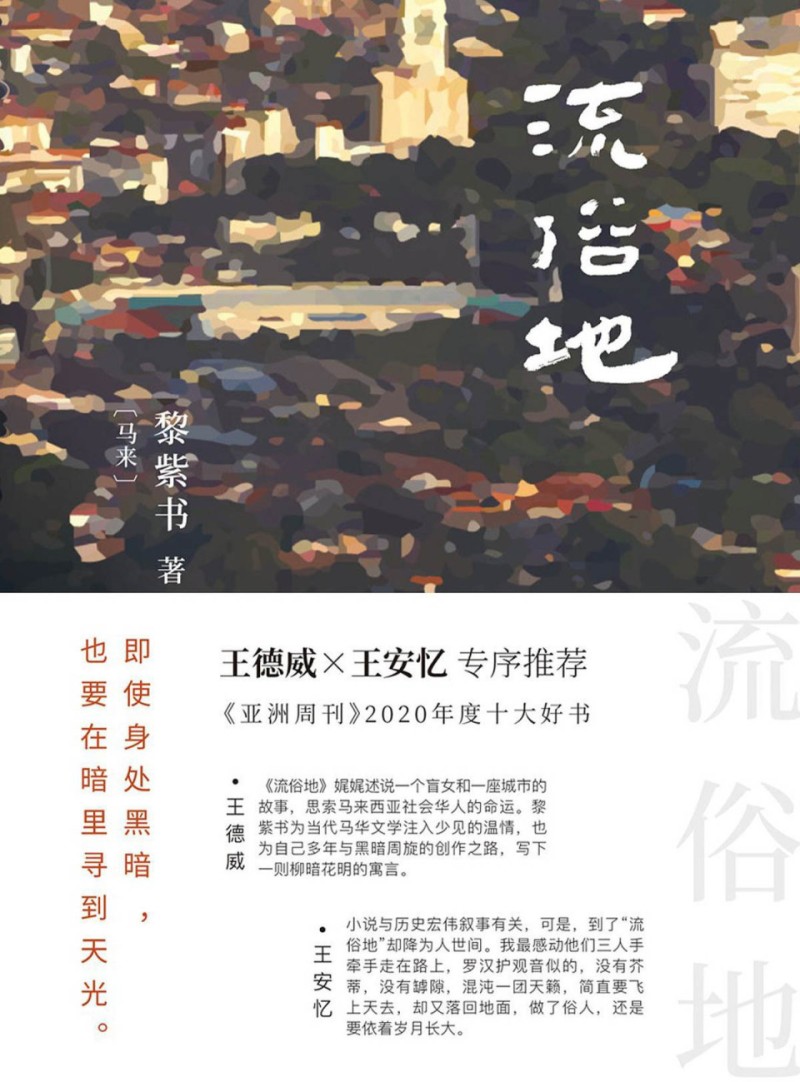

2021年我采访黎紫书时,她的长篇小说《流俗地》在中国出版不到两个月。很快,它的威力开始显现,如同一场漫长的暴雨冲刷至今。那一年,它陆续获得很多颇具分量的文学奖项,上了豆瓣图书的Top250榜单;导演们闻讯而来,希望将其改编成电影,而她思索再三将版权卖给出价更低但多次写长信、更显诚意的青年导演;黎紫书这个名字开始在国内传开,她来中国的多城签售巡游也举行了好几轮。《流俗地》之后,黎紫书的散文集《暂停键》(2022)、短篇小说集《野菩萨》(2023)、微型小说集《余生》(2025)相继在中国出版。

2024年11月,黎紫书第一次来云南,我们在大理远离古城的一间民宿见面。她神色轻松了不少,咬字有些僵硬地用普通话感慨,“这段日子是非常好啊。太安逸了,好像与世隔绝,心情又很平静,环境又那么好,可以很专心地写东西。”

每天起来,民宿老板娘会给她冲一杯咖啡,她吃个早餐,处理一些邮件或者信息,然后就躲进有大面玻璃窗的房间里写东西。写到下午,出去逛一下,散个步,每天在靠近洱海的村子里找不一样的小馆子吃完饭。“想要看看每一家到底谁做得好,吃完晚饭就回来,基本上都是同样的规律。”

上一站她去了丽江,民宿房间里没有书桌,只能上楼去吃饭的地方写作。“可这个地方就不断有人进来,还有一只猫跟我玩。因为跟员工们混熟了,她们来跟你说话,没有办法很安静地写作。在那边的时候进度比较慢,厨娘、老板也经常上餐厅,民宿晚上还有酥油茶会,有时候有一些住客他们本身不能说中文,我就要担任英文翻译。差不多有半个月,每天她们晚餐的时候开饭了,都敲门叫我一起上去吃饭,吃得我真是不好意思。”

“你会享受这种交际吗?还是你会觉得这种关系有点黏腻。”

“如果只是十几天,还是可以接受。因为他们对我来说是完全不了解的一群陌生人,我对他们的出身、故事非常感兴趣,所以我乐意做这件事,会用我以前当记者的各种经验手段发问。老板正在策划在香格里拉开分店,员工们主要就是吐槽一些麻烦的租客,会说才做了七八个月,心累什么的……”

“你是真的会很想知道这些?”

“真的。对,我很享受的。作家就是要有能力去处理自己没有经历过的经历,你要写那么多跟你无关的人,要把他们写进小说里,当然要知道他们。”

刚到丽江的那些天,出于新鲜感,黎紫书基本上都在玩,去玉龙雪山和各种古镇看一看。这种无心写作的日子最多持续一个月,再久一点她便会焦虑。在美国,她跟先生住在巴尔的摩,除了聚会的夜晚,她都可以专心致志地写作,“因为我在那边就是一个异乡人,而且没什么朋友,也不是一个作家,可以很安静、完全不受干扰地生活和做自己要做的事情。”

2021年年底,黎紫书去往美国,去之前就萌生了想要写一本关于“异乡人”的短篇小说集的想法。“写《流俗地》的耗损太大了,我整个身体受到了很大的摧残。而且一个长篇的筹备也很花时间,可是在着手下一个长篇的这个期间,我需要保持一定的写作。因此就想把这些年我接触到的异乡人整合起来,把过去对自己或对其他异乡人的一些观察跟想法整理起来,去写成一个系列的小说。我自己曾在不同的地方旅居,在马来西亚也见过很多外国劳工,跟他们都有一些交流或某种感情,因为经常有接触,就像朋友一样,对他们的生活也有观察。还有一些已经移居外国的马来西亚人,回到马来西亚以后,已经成为一个异乡人了。”

以下是黎紫书的口述:

“我坐在角落旁观,每一个人都被我看在眼里,他们是怎么说话的,他们的表情,他们在想什么?这才是我应该扮演的角色”