剧集《北上》里,花街一座院落里的几户人家,曾因河运兴隆致富,陆运发展完善后,生计遭遇挑战。(片方供图)

一条南来北往的运河,从远方运输故事、消息与生计,同时哺育了世代在此谋生的人。跑船的老大,偷西瓜的孩子,卖早点的姨婶……剧集《北上》的故事发生在运河边一个名为“花街”的地方,以这里的众生百态作为开篇。

《北上》改编自作家徐则臣的同名小说。版权售出时,这部小说尚未获得茅盾文学奖。导演姚晓峰是南京人,对运河题材颇有兴趣,找到徐则臣,很快谈好了授权。后来,徐则臣带着导演、编剧等人去淮安运河沿线走了一趟,但并未参与剧本创作。《北上》原著大多数篇幅讲述一个发生在晚清的故事:一个意大利人小波罗,沿着运河北上,想要寻找失踪的弟弟,但最终命丧于动荡的晚清。小说细致描摹了清末运河沿岸的风物志。

编剧赵冬苓对《北上》做了更为当代化的改编。小波罗的故事被一笔带过,成为一段口耳相传的秘史。在花街长大的谢望和、夏凤华、邵星池等一众玩伴,少年时代见证运河的辉煌,在水路运输衰微后,北上寻找人生的机遇。赵冬苓在接受媒体采访时说,除了《北上》,她也看了包括徐则臣的《耶路撒冷》在内的一系列花街、“京漂”系列小说,“追求在精神上和原作保持一致”。

70后徐则臣写过不少“北漂”题材的小说。

在早期诸如《如果大雪封门》《天上人间》等中短篇小说中,徐则臣用笔揭开了一系列在京城生存、求生的小人物命运——那些刷小广告的、办假证的、卖盗版光碟的城市流民,生存于城市与乡村的夹缝之中。有人问他,为什么对写小人物情有独钟?他如实作答:“我倒是很想写一点‘大人物’和‘高尚人物’,但实在经验匮乏,也不认识,全凭想象心里又不踏实。”

这些从故乡北上的异乡人,有着徐则臣真切的投射。

他硕士毕业后在《人民文学》做编辑,最早编辑过的现象级作品,是龙一的短篇小说《潜伏》。龙一觉得他的名字很适合搞地下工作,便去掉“徐”的双人旁,改“则臣”为“则成”,把主人公叫做余则成。很难把眼前这个讲话和顺的作家和中国电视史上或许最有名的潜伏者联系在一块,但正如同他的代表作《北京西郊故事集》《王城如海》所示,徐则臣很长一段时间也“潜伏”在北京,生活难以摆脱漂泊之感。

刚进入《人民文学》杂志社工作时,徐则臣是外聘人士,每个月1500元工资,房租会花掉一大半。和很多“北漂”一样,他搬过六次家,住过违建房。在很多个采访中,他都提到一个早年的生活细节:他常去一家小馆子吃水煮鱼,油都已经发黑,但很好地满足了长期处于清贫生活中的味蕾。

2008年左右,徐则臣准备动笔写作《耶路撒冷》,他自称这是一本中年之书。当时,70后已经超过40岁,而文坛对代际的关注,一下从50、60后作家跳到了80后。“70后要啥没啥,要文学成就没有文学成就,要象征资本没有象征资本,要市场没有市场。”徐则臣对南方周末记者说,“我当时想这一代人真的那么不可靠吗?”

小说《耶路撒冷》试图写出70后这一代人的精神成长史。小说里,计划去耶路撒冷留学的初平阳,因打算卖掉老家的祖宅,回到故乡,和年少时的朋友们重逢。他们都因为一位少时玩伴的自杀,负上精神原罪,离开故土,开始人生的精神流放。有人成了制假贩假的犯罪者,有人是四处漂泊的打工者……在和故乡的最终重逢中,他们找到了某种精神依托。

在准备写作《耶路撒冷》前的一年,徐则臣在北京买了房。一间几平米的书房让他的生活稍微有了安定感。那段时间,他“就跟个傻子一样”,盯着六个书架的书,自称如同老地主,走在田头。

“跟书之间的关系稳定了,你跟生活之间的关系也就相对稳定,跟这个城市之间的关系也发生了变化。”徐则臣终于可以给自己的书建立秩序。“你就像一个螺丝钉一样,感觉已经旋进去,嵌到城市的机体里面去了。不像过去,别人一脚就把你踹开了,你自己都觉得你扎不下去。”

对徐则臣而言,“北漂”更大程度上是一个精神概念。

“我们不能简单地把‘北漂’理解为生活没什么着落,吃了上顿没下顿,更多的是一种精神状态。我知道很多人在北京生活并不是很好,但是他觉得跟北京达成了某种契约,这个地方让他笃定,让他精神上能够落地。我觉得就很好。”他对南方周末记者说,“还有的人挣了很多钱,物质生活没有任何忧虑,但他依然觉得惶惶不可终日,萍飘蓬转,那他依然是一个‘北漂’。”

剧集《北上》开播之前,徐则臣接受了南方周末记者的专访。

随着这一个树棍,这一片树叶,往远方去的过程,你对世界的想象在逐渐地拉大。(河流)就变成我的想象力,往世界深处伸展的一个物质载体。

很多年里我对故乡和世界都是一个二元的看法:故乡是故乡,世界是世界。到了写《耶路撒冷》的时候,我慢慢发现其实故乡也可能是世界,世界也可能是故乡。你从故乡出发,到世界上绕了一圈,回来发现故乡比过去更广阔。如果待在故乡不动,故乡永远成不了世界。可能你在周游世界的过程中,才认识到需要的那个东西在故乡。

写这样一个看起来没有独立思考能力的人,表现出来对世界的渴望,就更能反映出人更本能性的东西。一个人作为一个生命体,自身生命内部就有出走到世界去的冲动。

写故乡不是上来就能把故乡变成自己的素材。像莫言老师写高密东北乡,也是慢慢写到《白狗秋千架》的时候,高密东北乡的概念才出来。在文学里,故乡是需要发现的。

大部分人刚开始写的东西,恰恰不是你的经验,你会觉得这样写更像文学,更艺术。写着写着,你就发现你要写你自身经验里面的东西,那个东西更强大,你写得更笃定,也更有感觉,故乡才慢慢开始出现。

但是也有可能捏着假嗓子唱一辈子花腔,也能达到很高的程度。但更理想的状态肯定是,像陈忠实说的,寻找属于自己的句子。比如我小的时候开始看《围城》,觉得太漂亮了,这白话文,智慧,幽默,有学识,而且还尖酸刻薄,我觉得很好,就模仿钱锺书。我觉得我那时候学得很像,说话都带钱锺书的“钱味儿”。后来发现你其实不是那样的人,那毕竟不是你的声音。

所以以后就慢慢把演的感觉尽量去掉,往自己那边寻找不演的感觉是什么,就和你日常生活越来越贴合。到那个时候,你哪天说就是这个声音,非常自然,我不用一到这个地方就开始化妆,就开始进入一种仪式,让自己转一个频道,调多少多少赫兹,“我”自然出来了,我就知道我找到了自己的生命。

所以这对一个作家非常重要,因为你找到了自己的声音,在这个时候你是独特的。世界上没有任何两片叶子是一样的。当你最自然地说话的时候,首先你就可能找到你最真实的那个自己,在这个向度上把自身的特点发挥到极致,你的声音别人是不能篡改的,别人也是不能覆盖和取代的。

作家徐则臣,1978年出生,毕业于北京大学中文系。(受访者供图)

人到中年你会自然而然关注一些相对宏大、根本的问题。你会开始写历史题材的小说,做一些历史叙述。一是你要对自身追根溯源,家族式的(历史叙事);二是你要做一些国族的叙事,探讨来龙去脉。

写完这个小说,我对晚清历史的很多看法跟过去不一样了。过去我接受所谓历史的定论,也不管这种定论到底是不是有价值的结论,哪怕是道听途说或者约定俗成。但是写完这些小说,我觉得有些东西我要重新开始,对那些共识我不满。

历史不能外挂于小说,不能外挂于小说人物,要内在于这个故事,内在于人物的命运,才有意义。

《耶路撒冷》里,很多人提到一个细节,那个木匠雕一个耶稣,雕到最后给耶稣雕了一双解放鞋。他为什么要穿解放鞋?因为你完全按照耶稣的样子来雕,那就是一个洋神,在那个时代你不能彻底洋化,你要雕一个穿解放鞋的。别人一说,你看我没有完全崇洋媚外,我让他穿上一双解放鞋。

这个细节就反映出当时时代的特点,一个小人物面对这种大的运动的恐惧,甚至有点投机,但也是没办法的办法。就是这样一个细节,他们说你怎么想出来的,我说就是写着写着写出来的,就是这种历史。

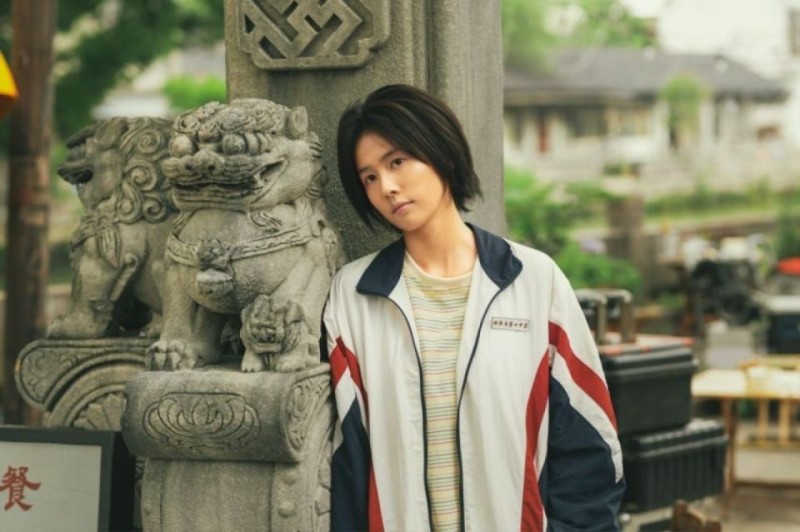

90后夏凤华在花街长大,见证运河的兴盛与衰败,毕业后北上打拼。(片方供图)

第二个,这些元素的介入也的确是有效的。用喜闻乐见的方式,让作品和读者之间建立一个更融洽的联系。如果能有一种更好的方式我们为什么不用呢?

比如巴尔扎克、雨果、托尔斯泰,在文学和时代相匹配的时期,他们是写得最好的。那是一个古典时代的小说。对巴尔扎克、雨果他们来说,每一条道路可能都通向成功,通向他要实现的目的。

进入20世纪之后,我们明显感觉到体制、工业文明对人的挤压和异化,我们希望能够把这种感觉写出来。这个时候需要出现新的文学样态,卡夫卡出来了。但到了卡夫卡这里,卡夫卡说,每条道路对我来说都是一条绳索。它是来绊人的,给你制造障碍的。

所以,处在卡夫卡和巴尔扎克、雨果之间的状态里,有的人厌倦(旧),渴望新的东西,但是又不知道那个东西是什么,有的人意识到但是表达不出来。一定有人说,又是巴尔扎克这样的写法,但是卡夫卡又有点超前了。

我们现在回头看卡夫卡,现在不就是这样吗?地洞,城堡,过去我们觉得是想象的,寓言式的东西,现在可能就是现实。

巴尔扎克、雨果他们管不管用?也管用。但你就觉得缺了一点什么东西。唐朝的主流文体样式是诗,宋代就要说理,说理的时候,极其到位的平仄对仗、押韵,就像闻一多说的音乐美、建筑美、绘画美三美兼俱的那样一个形式不适合了。它需要更加自由一点的长短句。到了元代,市民社会发展,勾栏瓦舍都出现了,资本主义萌芽,老百姓也想有他自己对美好生活的需求,你天天跟他说文言文,他听不懂,所以元曲、散曲和小令出现了,更加平易,更加日常化。

到了明清之后,印刷术、造纸术开始发展起来,说书的茶馆都起来了,传播途径也出来了,大运河嘛,来来回回跑,小说就起来了。你能想象,在先秦两汉在竹简、锦帛、兽皮上写一部《红楼梦》吗?

所以现在就面临这个问题,我们到了一个过去的那种平台期。

《耶路撒冷》就是一部中年之书,因为我已经非常确切地感觉到上有老下有小。什么叫中年?在一个家庭你的身份已经是中间。你会意识到你不仅仅是一个个体,是家庭的一分子,也是社会的一分子,会意识到有一根扁担压在你的肩膀上,一边挑着一个。你的身上附着了很多关系。到了中年人你会意识到,你是一个社会关系的总和。